亲历|北京大兴打工子弟学校拆迁风波

原文来自订阅号「新公民计划」:亲历|北京大兴打工子弟学校拆迁风波

作者:岳毅桦

前言:

微澜图书馆北京8分馆所在的大兴忠诚学校在一个多月前接到了政府的拆迁通知。多年来,关于打工子弟学校拆迁的新闻虽然时而能见诸报端,可难免是记者作为局外人的事后描述。这次我身为微澜在忠诚学校的联络员,以半个“局内人”的身份,对“拆迁”风波有了更切身更真实的体会。一份记录,与关注打工子弟教育问题的朋友们分享。

“学校要关了”

一个月前的那天,所有的细节仍然历历在目。

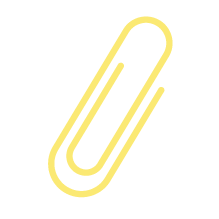

11月12日,周一,晴。那天中午我出门有些晚了,一路疾驰,到学校时已经大约是1点05分。一进学校就感觉有些异样,正常时候的午休应该是1点10分才结束,可现在怎么已经有不少孩子在操场上耍着了?我朝图书馆的方向看去。当天和我搭档值班的志愿者杨宇大哥已经在门口等我了,似乎正和学校的主任聊得不错。

我担心午休结束的铃声随时响起,孩子们就要向图书馆冲来,赶紧打开摩托车的尾箱,要将我带来的两摞伍美珍《阳光姐姐系列》拿到屋里去。可书太多了,捆得有些散,一着急,书散落了一地。我着急地边捡边摞,这时杨大哥走到我身后来。他说:“小岳,别捡了,学校要关了。”

“什么!?” 我完全不相信自己的耳朵,猛地站起来。

这其实不是我第一次相对“近距离”地体会打工子弟学校的”被拆迁“了。今年暑假的石景山黄庄学校拆迁,学校的创办人陈恩显校长其实从年初的寒假起就在不断地联系媒体和包括我们公益机构在内的各种关注者,想了各种办法希望留住学校。暑假末段,政府出了大招,用铁皮隔断封住了学校的大门,还安排大巴车直接将学生和家长分流到区教委安排的办学点。陈校长再无可借力的依仗,尽管仍然不断在微信群里转发海外媒体对学校的报道,甚至开始绝食和写血书,这所创办了20年的打工子弟学校还是“无声息”地在北京的“人口疏解”中结束了自己的历史。

还有我今年暑假时做过访谈的另外几位打工子弟学校校长。有回忆起2013年冬天被村里断水断电,正月初十学校主任给她打电话,告诉她村里来了推土机在推学校的大门,她赶紧打车就从家往学校去……之后就扭过头去沉默不语的女校长曹桂梅;有谈起2017年暑假被村里和镇里“唱双簧”欺骗,学校突遭强拆——课桌、教具都没来得及搬走就成了废墟的校园,眼圈开始泛红的姜雨声校长;还有昌平的马瑞刚校长,配合镇里疏解了学生,可政府转头改了主意暂停拆迁,如今校园成了出租大院,马路边的门房则成了足疗店。这些故事让作为“看客”或者“听众”的我常常只能报以一声叹息。历史书太厚了吗?每一页似乎都在重复。

可这次,杨大哥的这句“学校要关了”,以一种前所未有的重量感向我压来。我一时手足无措,面对散落一地的书,竟不知该捡还是不该捡了。

没完成的“拆违任务”?

忠诚学校操场边的一排平房,有图书馆、校长办公室,还有老板(学校投资人)与夫人的房间。我想找老板要个“学校关门”的确定说法,推开他的房门探头一看,屋里一大圈人围坐着,正是烟气缭绕。

学校的老板姓王,河北人,60多岁了。他与一大家亲戚来北京从事服装生意,从给打工子弟学校做校服开始,投资成为学校老板,10多年来已经经营或转手了近十所打工子弟学校。因为我总去学校,又擅长“自来熟”,和王老板时常也聊上几句。这个学期初,他就和我说过在北京做打工子弟学校没有发展了。

见我进屋,老板夫人挺热情地让我也坐下,原来一大圈人正讨论学生们如何分流呢。我认出围坐的人中还有房山博文学校的老板曹校长,他也是在这个行业中浸淫多年的“老江湖”了。我问王老板,学校怎么能说关就关呢?王老板叹口气,说是上周四接到的通知,让这周一就关门。周五他去教委争取了一下,上面就多通融了两天。我还是感觉不可思议,政府怎么可以在学期没结束时就……老板凑近我,压低声音说可能是黄村镇今年的“拆违”任务没完成,需要个大面积的,所以就拆到学校这了。

我又听了听大家在讨论的学生去处,似乎是教委安排了15公里外的另一所民办学校,龙海学校可以接收一部分孩子。但老板还是找来了自己的熟人,通州和房山两所学校的校长。这两所学校因为距离市区太远,一直缺少生源,这次正好也可以拉一些孩子去做寄宿生了。我惦记着图书馆是不是已经有孩子去了,就离开了老板的房间。

回到图书馆,我和杨大哥商量,将还书箱放在门口,当天就只还不借了。陆续有孩子拿着书出现,似乎不用解释也明白,他们将书放到还书箱里就默默离开了。我看着难过,就挨个叮嘱大家保管好自己的借阅卡,“如果新学校里有图书馆还可以用呢”。

上课铃响后,我和杨大哥开始扫描还书箱里的书。从刚开始的震惊、到老板屋里的嘈杂、到和孩子们不停的说话,我似乎这时才开始“安静地”、尝试真正消化这个突如其来的消息。

流动的学校、老师与同学

我记得非常清楚,当时我默默地操作着手机,只感到一股巨大的悲伤向心头涌来,鼻子一酸,眼泪就在眼眶里打转。我赶紧跟自己说快想点别的,别哭。我很难解释自己为什么会感受到如此强烈的情绪,是因为投入在这个图书馆里的大量时间和精力,还是因为想到这些已经足够颠沛流离的孩子要再一次承受动荡。

刚才从老板屋里出来,我见到那个初一的男生坐在图书馆门前的几张废弃桌子上,呆呆地望着操场上欢腾的低年级小孩们。我过去问他有什么打算,要去哪上学?他面无表情的回答我说去哪儿都无所谓,自己下学期就要回老家了。这个孩子虽然长得比我高出一大头了,但与他们班其他那些已经明显进入青春期的男孩们不一样。他时常喜欢来图书馆逛一逛,有时候我给低年级的孩子读绘本,他还站在后面听着,甚至插几句话。他10岁时才被父母从老家接来北京。小学时在昌平的一所打工子弟学校寄宿,周末回到父母租住的房子。小学时的那所学校也遭遇过拆迁,他就跟着学校搬到新校址继续上学。

在大兴忠诚学校读书的这些孩子在童年时期所经历过的“动荡”可能是超乎我们想象的。记得上学期4月份,我们刚在学校开设图书馆,为了给每个孩子办一张借阅卡,学校的主任给了我一份各班老师手写的学生名单。我当时看见一个班的老师将学生们的名字分为两列,其中一列上面写了“富裕”两个字。我仔细辨认了半天,心想老师难道还将班上的学生做了这样的区分吗!后来又见到一个类似的标注,就忍不住去问主任,才知道学校这学期有不少孩子是从2017年底受大兴西红门火灾影响,被拆迁的“赋育”打工子弟学校分流来的。

今年9月份开学,我请主任将暑假时回收的借阅卡发给孩子时,他将四年级一整个班的卡片还给我,说学校出于“管理”原因,要将这个班安排到同一个老板的另一个学校,“希望学校”去上课了。到了10月,我又接到了学校的通知,说忠诚学校和希望学校要合并了,希望学校的300多孩子要搬到忠诚来。我到新的班级去请老师给我学生名单,问她能否标注区分一下那些原本就在忠诚学校的孩子;老师迷茫地看着我,告诉我她是新来的,不认识这些孩子……我在图书馆捡到六年级孩子遗失的借阅卡,下课时拿到班级门口去请一个同学转交,孩子也迷茫地看着我,告诉我他不认识他们班的同学……

我当时只感到无尽的唏嘘,仅仅在2018年间,这些孩子就经历了从“赋育”到“忠诚”到“希望”再到“忠诚”的流动。流动的学校、流动的老师、流动的同学,在这些“美丽”的学校名字背后,在这些孩子的成长环境中,究竟有什么“不变的”可以成为他们的“定心石”。我当时就特别希望,还与志愿者们分享过这份心愿,我们稳定开放的图书馆至少可以成为他们身边一个“坚定不变”的承诺。因此,尽管8馆的交通非常不方便,团队里还有大量的志愿者都是在职,我们还是努力做到了承诺的一周三次开馆日一次没落。

“房子一扒拉,像地震一样”

那天,我们在图书馆里处理孩子们归还的图书,还开始将架上的书分类用绳子捆起来,做起搬家的打算。隔壁初一年级的D也非要留在图书馆和我们一起工作。15岁的她,在认知能力方面与同龄人有明显的差距(老师说是因为她母亲怀孕时仍然在建材城卖油漆),平常就喜欢上课时溜出来在图书馆待着。

我问她:“D,你知道学校要拆迁了吗?”

“知道。”

我问,“你知道什么是拆迁吗?”

她说,“我知道啊,就是不让住了,房子一扒拉,像地震一样。”

那天下午,在与图书馆只用了一排书架相隔的教师办公室里,有老师在给家长挨个打电话。老师在电话里说,“xx家长,你下午来接孩子,商量一下去哪个学校上学吧,这边学校不开了。”

我挺难想象在电话的另一头,家长们会怎样消化这个消息。下午我去学校对面的村里买绳子时,发现校门的外侧被一辆大大的电动车挡着,不让汽车进出。我回到学校问主任,挡门的是谁,是镇里的人吗?主任压低声音告诉我,是家长,怕学校不退学费,不让老板的车离开。

接近放学时分,操场上有更多的家长开始聚集起来。一位小年轻,可能是王老板的亲戚,也是学校的股东之一在努力地向家长们解释学校不能开了。围聚成团的家长群中有人喊“你们说政府要拆,文件呢?”,有人应和着“对,文件呢?”,又有一位家长大声说,“这学期开到一半不开了,是你们先违约的,你们给每个学生赔2万吧!”人群中响起轻微的笑声。小年轻一时语塞,转头离开了人群,边甩手边说,“谁爱说说去吧,我是说不通了”。

另外一群家长中,则有一位高个的妇女在鼓励大家“一定要齐心”,掏出手机让大家加微信。

也有落单的。图书馆隔壁的校长室门口,一位个子不高的父亲,肩上背着女儿的粉色书包,忐忑地朝屋里张望。穿着粉色羽绒服的女儿则怯怯地站在一旁的树下等候。校长室里没人,这位父亲将目光转向在图书馆门口站着的我和杨大哥。他问我们知道校长在哪里吗?他不相信学校怎么能现在关门,希望和校长商量商量,能让孩子上过这个学期。

家长们的抗争

人对于噩运的接受能力可能是惊人的,尤其是感到自己无力抗争时。我在一时的情绪冲击后,很快地开始考虑如何将图书馆的书运到另一个分馆去。孩子们对于忠诚学校,似乎也没有比我留恋更多。

两个六年级的女生,说自己要去房山的博文学校寄宿。她们听说我曾经去过,很紧张地问我那个学校怎么样。我小心地措辞,告诉她们那个学校是楼房,在一个大学的校园里,她们就兴奋地跳起来。还有几个三年级的孩子,叽叽喳喳地告诉我可能去通州。她们说要听老师的,老师说班里大部分学生去哪,大家就一起去哪。

家长们则展现了更强的抗争能力。第二天中午我赶到学校,主任告诉我,早上有几百个家长聚在操场,公安局都来了两次,学校因此得到批准可以开到本学期末了。我感到有点懞,转变来得如此之快。我再去找王老板想问问发生了什么,他笑着说家长们昨晚一直打市长热线,所以镇里说这学期不拆了。于是我到图书馆将捆好的书重新上架。校园里的喧闹与宁静伴随着铃声再次开始起伏,这场“地震”一夜之间似乎过去了。

但改变还是发生了。明确知道学校只有最后半个学期后,我再也没有给图书馆拿去新书,坏了的书架也是凑合着忍一忍。老师们在各自谋划出路。我从主任那听说,校长已经找到了新的工作学校,还游说他一起过去。终于到了上周,学校定出了期末考试的时间。考试定在12月26和27号两天,比公立学校早了大约三周。27号下午,老师们判卷,那也是老师们在忠诚学校工作的最后一天。我问校长,老师们都走了,那孩子们什么时候返校看成绩呢?校长含糊地说,“31号孩子们可以去门卫那看,但很多孩子应该也不会来了。”

《2016流动儿童蓝皮书》中分享过一项针对北京市10个区县50所打工子弟学校1866名初二学生的跟踪调查。从2010年至2015年对这些孩子的追踪发现,他们在初二这一年的辍学率接近20%,高中/职高入学率不足40%,大学入学率不到6%。据我们的了解,即使是在小学高年级或毕业时就返回老家入读初中的孩子,也几乎无一例外会经历成绩下降。绝大部分的他们会成为平常在学校寄宿、周末寄居在亲戚家的留守儿童。与学业压力同时向他们袭来的还有孤单和漂泊感。

你很难责怪数量如此庞大的流动儿童在初中阶段就开始厌学,甚至辍学而放弃了自己的大学之路。让人心疼的与其说是看到他们与大学无缘,不如说是看到他们珍贵的学习时光被“耽误”了。

北京的城市管理政策不断抬高公立学校接收流动儿童的门槛,无法进入公立学校的大量流动儿童只能选择民办打工子弟学校就读。可北京自2006年之后就再也没有给民办打工子弟学校发放过办学许可证。大量的打工子弟学校,例如这次被拆迁的忠诚学校,只能以无证的灰色状态存在。

办学者因为拆迁的风险不愿意增加硬件投资,追求利润的本质驱动他们想法设法地压低教师工资等软性成本。教学质量没有教委的监管,底线可以一低再低。大量惩罚性的抄写作业,语数英三门课程占据了课程表的90%,对孩子们的学习兴趣像是毁灭性的打击。

我曾经访谈过一位从内蒙的公立学校校长职位内退后,在北京打工子弟学校工作了10多年的校长,她认为北京民办打工子弟学校的教育质量落后于公立学校至少有10-20年。

忠诚学校的硬件环境真是挺差的。校园一角的旱厕面积小气味重,下课时大量的男生都在厕所外的墙根排成一溜就解决了。图书室的门窗都无法关严实,这个学期主任帮我们用砖头顶住了窗玻璃,才解决了窗户一拉就开、屋里的东西屡屡不见的情况。图书室外的操场是用砖块砌的地面,甚至没有用水泥抹平,图书室里今天擦过的书架明天就又是一层土。可孩子们大部分时候总还是高高兴兴的——每天放学有家人来接,父母揽去沉重的书包,自己蹦跳着分享同学间的趣事,即使有时受几句数落——对于孩子,这种安定感不正是最基本的幸福吗?

让这些孩子童年时能够和父母生活在一起吧。城市的发展离不开各行各业的劳动者,请给予这些家庭的孩子一个健康的童年。如果公立的教育体系不能够接纳他们,也请给予民办学校一条健康发展的生存之路。

后记

因为微澜图书馆开设在学校里,并且是每周三次稳定开馆的工作关系,我才有机会相对更“近距离”地体会到这次突如其来的拆迁风波。在打工子弟学校教育质量较差的大背景下,微澜图书馆的存在真的有着更深远的意义。稳定持续开放和大量优质图书带来的是这些孩子能够受益终身的阅读能力,从自由自主阅读中锻炼出的自我学习能力,则更有可能帮助这些只有较低的机率去挑战高考独木桥的孩子走出自己的道路。在忠诚学校的微澜图书馆里,我不止一次被志愿者馆员和孩子之间的交流所触动。志愿者馆员带给孩子的,不仅仅是温柔耐心的借阅登记服务,还有一份对他们的尊重与包容。祝福忠诚学校所有的孩子,下一个春天到来时,都安好。

支持我们

1、点击阅读原文:捐赠33元,即可捐赠一张微澜图书馆年卡,支持一名流动儿童在微澜图书馆全年的自由借阅。

成为微澜图书馆志愿者,与我们走进打工子女学校,为城市边缘身处教育困境的流动儿童提供提供长期的、稳定借阅服务,弥补了流动儿童教育资源的匮乏。

评论请前往 2049BBS.xyz(已被墙)

本站已被屏蔽,分享到墙内时请转本文的 GitHub 原始页面 亲历|北京大兴打工子弟学校拆迁风波,或者查看可直连的镜像 网站。文章版权归原作者所有。此处收录仅供存档研究,不代表本站立场。