大学学生会,是我待过最黑暗的组织丨看客

原文来自微信「人间theLivings」:大学学生会,是我待过最黑暗的组织丨看客

至少不亚于女生宿舍吧。

不知从什么时候起,几乎每个大学校园,都流传起关于学生会“权贵”的传说。

学生会,这个本意是为学生服务的组织,几乎成了大学校园里最矛盾的存在,既承载着对优秀和成功的想象,又背负着世故和官僚的骂名。

过去四年中,摄影师杨文彬记录了他在学生会所见到的“社会”的样子。在他的镜头下,年轻人就像玩了一场扮演游戏,模仿着想象中大人的行事规则。

学生会真的有那么黑暗吗?为了一探究竟,我们采访了几所高校的学生会成员,试图理解官僚风气背后,那些年轻的挣扎。

一 新手干事攻略

“今后一切要服从师哥师姐的命令,如果不服从,现在就请出去。”

北京一所著名高校的“训新”活动现场,杨文彬坐在台下,看着讲台上的学长像教导主任一样宣布了部门的等级规则。

在一些学生会部门,这样的前后辈关系,成了新干事的第一课。

同校的宇翔加入媒体部的时候,也对此深有体会。当他经过三轮笔试面试终于加入组织,一种神圣的感觉油然而生。

但是刚一加入,宇翔就被前辈严肃地教育了:称呼前辈不能叫“师哥师姐”,而是要叫“哥、姐”。这令他本能地感到不适,“这也太世俗、太社会了”。

后来叫得多了,宇翔也就慢慢习惯了。

在这个由行政权力支撑的庞大组织里,学称呼只是个开始。

北京一所211高校的新干事小李,在高中直系师兄师姐的调教下,很快摸索出了一套“生存智慧”。

比如,见到认识的哥姐要主动问好;微信群里上级发完通知,要马上回复“收到”;部门发布新活动,要第一时间转发到自己朋友圈;如果有事想找指导老师商量,应该先通过上一级干部,而不是越级汇报……

对初出茅庐的小李来说,挑战最大的还要数大型活动后的聚餐。当进入包厢,所有人按照官阶依次坐下,觥筹交错之间,他只觉得穿越到了某个低成本的宫廷戏。

虽然私下也会跟室友吐槽,但他总是这样说服自己:“反正提前适应社会也没坏处。”

并非所有人都能适应这些规则。一帆与上级的冲突,就是从几条朋友圈开始的。

彼时的他仍是技术部的新晋骨干,前辈有意让他负责带新人。但是师弟师妹加入后,上级要求他删掉那些有个性的朋友圈。因为在他们的剧本里,一帆应该唱黑脸,不能让新人看到不严肃的一面。

这种失去自我的设定让一帆翻了脸。

代价是,从此他被贴上“不成熟,死脑筋,没有大局观”的标签,最终退居二线,只负责技术活儿。

面对制度化的规训和繁杂的任务,一些干事选择在一两个月后默默淡出,而选择留下的年轻人,则依然在努力为自己的忙碌赋予意义。

在北京某高校外联部干事蕊蕊看来,让她坚持下去的是“一种特别傻的使命感”。

今年,她在一场明星出席的颁奖晚会上负责对接嘉宾。完成任务后,由于人手不够,晚会才刚开始,部长就把她派到门口给嘉宾交停车费,直到活动结束。

“交停车费那天特别热,我站在那里,最后保安也不忍心,把他的门打开给我吹那么一点空调的凉风。”

中间有一个嘉宾看到我帮她交停车费,就说‘怎么能让你一个小姑娘来帮我交费呢。’我听到这句话,眼泪都在打转了。”

由于冗长的报销流程再加上部长换届,就连停车费的钱,也是蕊蕊自己付的。

但她依然找到了不后悔的理由:“我不希望某个明星以后提到我们学校的时候,说我们连停车费都安排不好。”

对于更多人来说,谈使命感显得过于虚无缥缈。

在武汉上学的陈然看来,当初跟着室友一起报名,无非是觉得“找点事干总比回宿舍刷手机好。”

在女生部的一年里,她已经被训练成了一名熟练的场务,常常穿着高跟鞋,身着商务正装,在大大小小的会议上仪态端正地站在一旁,并在老师需要离场时,恰到好处地帮其敞开大门。

虽然常常站在角落,不过陈然也有属于她的舞台时刻,那就是每次办完活动上台大合照的时候。

当所有成员摆出最灿烂的表情,在舞台灯光下喊出“一、二、三,牛逼!”那感觉就像人人都是不可或缺的一份子。可以预期的是,这张合影马上就会被配上各种骄傲的文字,占领当夜的朋友圈。

这样的集体印记给了陈然安全感,让她觉得虽然做的都是微小的工作,但大学生活并没有被虚掷。

不过等到第二天,合影已经再也没人点赞,这点满足也就烟消云散了。

二 “我被这个组织同化了”

熬过大一的干事生涯,新人就迎来了大二大三的分水岭。

在一些资源密集的高校,每到学生会换届的季节,学校周边的餐厅和KTV就会生意暴涨,其中很多是学生干部在请客拉票。据湖南某理工科大学的研究生院副院长观察,“没点经济实力,还真不一定上得去。”

等换届之后,多数人都会离开,只有少数人从“苦命媳妇熬成婆”,跻身了所谓的“权贵”阶层。

曾任部长的秦骏深谙“权贵”的诱惑。在他所在的技术部,干部行使的权力其实微乎其微,也许是和一个校领导见面的机会,也许是得到活动门票的便利,也许是骂干事的权力。可就是在这样微型的权力游戏中,他体会到了慢慢被侵蚀的滋味。

他还记得刚加入的时候,第一反应是觉得傻逼:凭什么你比我大一届,我就得听你的?谁还不是穿着大裤衩在宿舍打游戏的小屁孩?

但是,当晋升成为部长,他发现所有的规则好像都有了意义:

“我开始想把这样的尊卑等级加倍返还给下面的人。”

对秦骏来说,手下听话的小孩儿成了满足感的直接来源。

不管想做什么,都可以交给干事去做,甚至打声招呼,就可以让他们帮别的部长写论文,来换取部门合作的便利。

至于心情不爽的时候,想骂谁也就骂了。下次见面的时候,大家还是争着问“哥好”。

等到从学生会退休那天,秦骏才体会到了离开权力中心后的迷茫和空虚。

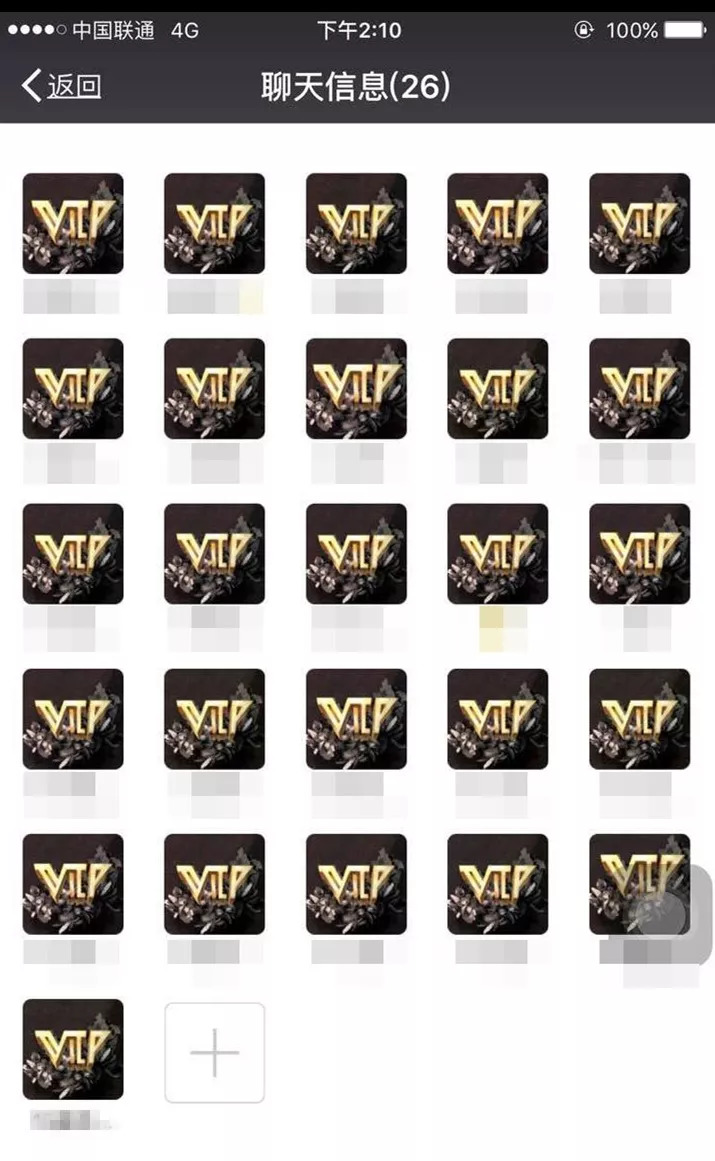

他当初叱咤风云的时候,手机上频繁亮起的信息,让人有种“日理万机”的不可或缺感。可退休之后,手机忽然不再响起来。

“我反而觉得很孤独。”

谈到自己当时对权力的渴望,秦骏的语气变得沉重:“权力是有瘾的,不管多少权力都是一样。”

学生代表大会上的学院代表席。

比起秦骏,段菲对学生会的执念可能更深。高中曾担任社联部长的她,从进入大学的第一天起,就已经规划好了路径 —— 加入院学生会,当上学生会主席,然后顺利保研。

于是她在大一时,就成为了院会行政部的一名干事。

这显然不是最有趣的部门,工作异常琐碎。不过段菲知道,这里跟老师打交道多,所以最容易出主席。为了能在工作中脱颖而出,她甚至课余时间也几乎都泡在学校,以便让老师随传随到。

在她心里,为学生组织和老师工作就是一种愿打愿挨的利益交换 —— 用时间和精力换取机会和荣耀。

大三成功竞选主席那天,她几乎得到了大学想要的一切。

心态的变化也就是那时候开始的。

在一次迎新晚会上,主持人师妹退场时走错了路线,结果段菲勃然大怒,大骂了师妹一通。

回忆起这件事的时候,段菲觉得自己当时特别面目狰狞:“反正觉得,顺我者昌,逆我者亡,人人都应该听我的。”

最终,段菲等到了作为学生会主席保研的那天。

但令她困惑不解的是,实现了一切目标后,空虚感反而降临,令她觉得一切都没有意义。

生活的最终崩塌,来自一个意料之外的细节。

大四从学生会退休以后,段菲发现,共事三年的直系老师,悄悄删掉了她的微信。

那一刻,她感觉自己被利用了。

巨大的失落感甚至引发了抑郁倾向。于是在毕业前的最后一刻,段菲放弃了保研资格,转而去外面的世界探索新的可能性。

三 社会里的大学

如今,段菲创业开了自己的工作室,谈起当年干的傻事,她说仍然不后悔加入学生会的选择。

但是对于现在的她来说,学校已经不再能提供人生重大问题的答案了。不管院会主席的光环再耀眼,都无法掩盖她作为一个普通个体在此间的挣扎与幻灭。

不过在庞大的学生组织面前,一个人的幻灭也许显得有些微不足道。当旧的主席谢幕,还会有新的干事涌入,新的主席诞生,学生会也会开始新一年的轮回。

在这个流动的舞台上,要说唯一暂时不变的,是指导老师的角色。

提起自己的指导老师,秦骏变得格外尖锐。他还记得每场活动的尾声,导演组的学生都要上台进行感谢。第一句话必然是感谢指导老师。大家齐喊老师牛逼后,才是喊各个部门的口号。

那时候,如果自己部门的口号喊得最响,秦骏会感到格外的满足。

不过回过头他才发现,沉浸于这种虚幻满足的不只是学生干部,连指导老师也不能免俗:

“当一个40岁的中年人,在体制内没有爬到特别高的位置,然后每场节目结束的时候,各部门站在台上说出那句‘感谢某某老师’,他已经很有成就感了。

唯一不同的是,他这个部长只得意一年就会离开。可指导老师,每一年都会迎来新鲜的年轻脸孔,沉醉于既重复又崭新的幻觉,也就彻底失去了反思的能力。

广东某高校的毕业生南辰也觉得,学生会的风气很大程度上要看老师的风格。他就曾听人抱怨,某次学生接待嘉宾出了点岔子,没想到指导老师公然发怒说:“你们不能在领导面前让我这样丢脸。”

不过他觉得自己很幸运,因为直系的指导老师不仅不会摆架子,还告诫大家不要沾染官僚气。

针对近期母校因为学生会文件爆出的刷屏事件,他有点不忿,觉得自己奋斗过的组织被“一刀切”了。

在学理工科的他看来,学生会里的差异程度不亚于地球表面 —— 一开始在太空里,看到地球会觉得很漂亮。等到降落以后,才发现有山川、有河流、有不同的文化。

至于不同的风景到底是谁决定的呢?他给出了自己的思考:

“当外面的吃瓜群众激烈地批判一个学校的风气的时候,我觉得更深层次的原因,还是在社会里面吧。”

观看《大学社会》展览,展期至9月24日。

参考资料

[1] 《高校学生会之三大怪象:学生干部成了“官”?》,光明日报

[2] 《学生官场无处话凄凉》,蒋方舟

[3] 《高校学生会官僚化 学生干部获保研成潜规则》,李瑾,工人日报

[4]《抱大腿、混圈子、打招呼……学生怎么也搞官场陋习这一套?》,新华网

评论请前往 2049BBS.xyz(已被墙)

本站已被屏蔽,分享到墙内时请转本文的 GitHub 原始页面 大学学生会,是我待过最黑暗的组织丨看客,或者查看可直连的镜像 网站。文章版权归原作者所有。此处收录仅供存档研究,不代表本站立场。